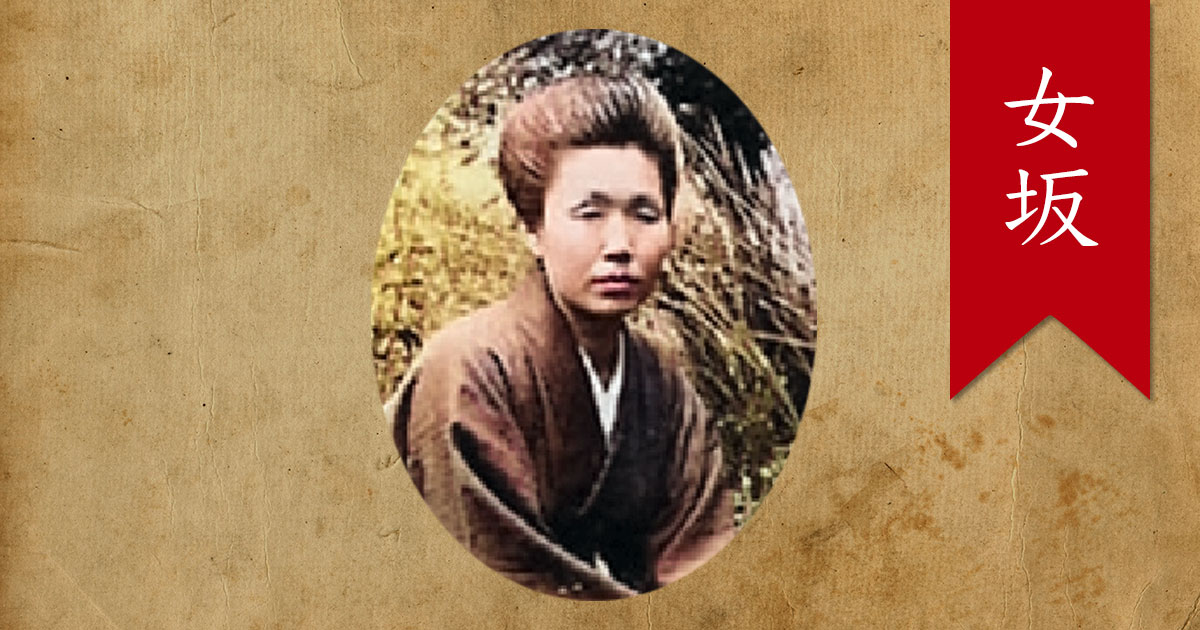

正岡子規の妹、正岡律

正岡子規は著書『仰臥漫禄』で、妹律(りつ)のことを木石の如き女だの、強情だの冷淡だのと書きつらねます。しかし一方では、

「一日にても彼女なくば一家の車は其運転を止めると同時に余は殆ど生きて居られざるなり」

とも述べています。

正岡律とは

1870年(明治3年)、律は正岡常尚と八重の長女として生まれた。彼女の兄は有名な俳人、正岡子規である。

彼女が幼少の頃、子規が他の子供たちにいじめられると、律は勇敢に小石を両手に持ち、いじめっ子たちを追いかけたと言われている。子規が学友との会話の輪に参加する時、律は普段は参加しようとしなかった。しかし、秋山真之が訪れた際には、彼女は喜んでその輪に参加した。子規は律に「秋山と結婚したらいいのに」と冗談めかして言ったこともあった。

15歳の時、律は陸軍軍人の恒吉忠道と結婚したが、後に2人は離縁した。その後、松山中学校で地理を教えていた中堀貞五郎と再婚するものの、彼とも後に離縁した。

子規の看護

その後は上京し、病床の子規を看護をする。 律は子規の便を嫌がりもせずとってあげた。

主治医であった宮元仲は、母堂と令妹の献身的な看護を賞讃し、特に律の「女の中の役、細君の役、看護婦の役と、朝から晩まで一刻の休みもない」心尽くしの看病ぶりを激賞している。

子規没後

子規の没後、律が正岡家の戸主となった。

尋常小学校を修了した律は、子規の亡くなった翌年に32歳で共立女子職業学校に入学。裁縫、家事、修身、国語、算術、理科を学んだ後、補習科に進学しました。卒業後は、母校の家政科、特に和裁の専門教員として大正10年まで勤め上げました。彼女は厳格な教師であったと言われていますが、退職後も教え子たちがよく訪ねてきたので、生徒たちから非常に慕われていたようです。

1914年(大正3年)には、叔父加藤拓川の三男、忠三郎を養子に迎え、正岡家を継がせました。母・八重の看病のために教職を退いた後、子規庵で裁縫教室を開いて生計を立てつつ、子規の遺品や遺墨、そして庵の保存に尽力しました。1928年(昭和3年)には、財団法人子規庵保存会の初代理事長に就任しました。

1941年(昭和16年)に享年70で逝去しました。

子規の妹の真心

子規の此美しい尊い性質と共にまた忘れてはならぬことは、その子規の妹の真心であります。兄の病気と兄の研究を助けようと云うしおらしい女心から花のような妙齢の処女時代から一身を犠牲にしていつも兄の病床に侍って看護やら筆記やら、何から何まで手の届かぬところはないほど、その兄の死ぬるまで、身のまわりのものも頭飾りもそんな欲望は全く捨ててしまって、楽しい物見遊山もせず、その上他に嫁ぎもせず熱心に介抱しられたことは、丁度英国の詩人のオルツースの妹が独身でいつもその兄を慰めていったと云うのと東西一対の美談ではありませんか。

利と名とを思うてその為めに働くのは人の一番容易なことであります。金鵄勲章が欲しさに戦をして功を立てようと思うことや、金の得たさに苦しい仕事をするのはこれは普通の人にても出来ることであります。しかし子規の妹のように名を立てようとも思わねば、金を得ようとも思わず、ただ兄を愛し、兄を助けると云う誠の愛情から、外の欲を全く断ってしまってそれで不平も起さず、悲しいとも情けないとも思わなく、また思っても心でこれを抑えて兄に尽して行くと云う心は通常のことではありません。

「修養立志篇」(正岡子規の妹)より

子規の素晴らしい性質とともに、彼の妹の真心と献身が際立っています。彼女は、若さの中で自己犠牲を選び、兄の病気の看護や研究のサポートに専念しました。彼女の献身的な愛は、英国の詩人オルツースの妹と同じく、東西で称賛される美談です。利益や名声を追い求めることは容易ですが、子規の妹のように純粋な愛と献身で行動するのは通常のことではありません。

子規が詠んだ妹の句

1891年(明治24年)

- 卯の花や妹か垣根の朝ほらけ

- なてしこは妹がかへ名かありかたや

1892年(明治25年)

- よそながら妹尋ぬるや茶摘歌

- 妹が門つゝじをむしる別れ哉

- 着心や妹がしたての衣かへ

- 夏やせを肌みせぬ妹の思ひかな

- 妹か顔青鬼灯の青さかな

- 井戸端に妹が撫し子あれにけり

- 梶の葉を戀のはじめや兄妹

- 一枝の紅葉そへたり妹が文

- 吾妹子と二人ならんで年わすれ

1893年(明治26年)

- 化粧部屋に吾妹子光る宿の春

- 我妹子にわれから屠蘇の水祝

- うつくしき妹をもてり猿まはし

- 我庭に歌なき妹の茶摘哉

- 青柳は妹がかたみか洗ひ髪

- 吾妹子が門忘れめや木瓜の花

- 妹に軍書讀まする夜長哉

- 蓑虫の妹戀しとは鳴かぬ也

- 桔梗折る妹が手もとのたゆげ也

- 妹の朝顔赤を咲きにけり

- なきあとに妹が鏡の寒さ哉

- 鰒さげて妹がりいそぐ寒さ哉

- しくるゝや妹がりはいる蛇の目傘

- 妹か家の我家に續く岡見哉

- 妹が家の我家へつゞく岡見哉

- 妹なくて向ひ淋しき巨燵哉

- さゝやかな力や妹が雪まろげ

1894年(明治27年)

- 吾妹子のうしろ姿やけさの春

- 春の夜の妹がり行けば小雨ふる

- 雨晴れて妹が若菜はのびにけり

- この岡に田芹つむ妹名のらさね

- この岡に根芹つむ妹名のらさね

- 鬼灯に妹がうらみを鳴らしける

- 蕣や赤きを咲ける妹が垣

- 竹竿や妹が掛けたる氷面鏡

- 妹がりや荒れし垣根の蠣の殻

1895年(明治28年)

- 春の夜や松明捨つる妹が門

- 恋かあらぬ妹かあらぬ春深み

- 妹が頬のほのかに赤し桃の宴

- 寒き夜や妹がり行けば温飩賣

- 吾妹子が眉に置きけり朝の霜

- 鋸に炭切る妹の手ぞ黒き

- 猪牙借りて妹がり行けば川千鳥

- 唐辛子妹が垣根も冬枯るゝ

- 垣朽ちて小菊枯れたり妹が家

1896年(明治29年)

- 春の夜の妹が手枕更けにけり

- 春の水妹が垣根を流れけり

- 不言問木尚妹与兄桃李

- 五年目に歸れば妹が砧かな

- もてなしに栗燒くとて妹がやけど哉

- 殘菊のしどろに妹が垣根かな

- 妹が垣根古下駄朽ちて落葉哉

- 久しぶりに妹がり行けば落葉哉

1897年(明治30年)

- 餅切ると指切りし妹に胸さわぐ

1898年(明治31年)

- 薔薇の花マリーと呼ぶは妹なり

- おしろいは妹のものよ俗な花

1899年(明治32年)

- 妹に七夕星を教へけり

- 七夕の色紙分つ妹かな

- 妹が庭や秋海棠とおしろいと

- 秋海棠妹が好みの小庭哉

- 寒き夜や妹か門邊の温飩賣