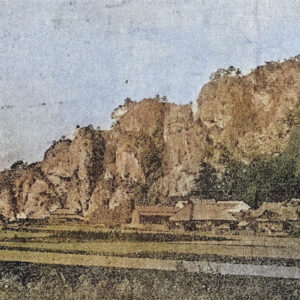

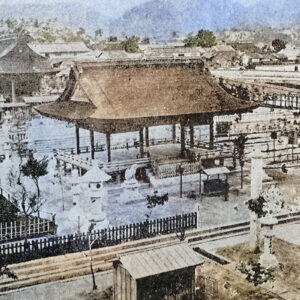

大阪住吉(住吉大社)

海浜の眺望よく殊に晩春潮干狩に名あり

住吉神社は同浦高燈籠の東二十余町の所に鎮し四棟の構造頗る古雅にして神威自から灼然たるを覚ゆ

社西今住吉海水浴場の設あり

明治33年発行『日本名勝百景』より

現代語

海辺の景色が素晴らしく、特に遅春の潮干狩りで有名です。住吉神社は、同浦の高い灯籠から東に20余町先にあり、その建物は4棟からなり、古風で格調が高い。神の力強さが自然に感じられます。神社の西側には、現在の住吉の海水浴場があります。

住吉大社の概要

- 鎮座地

- 大阪市住吉区住吉

- 社格

- 式内社・二十二社上社・摂津国一宮・旧別格官弊社

- 祭神

- 住吉三神(底筒男命・中筒男命・表筒男命)

- 神階

- 806年(大同元年)従一位

- 例祭

- 7月31日

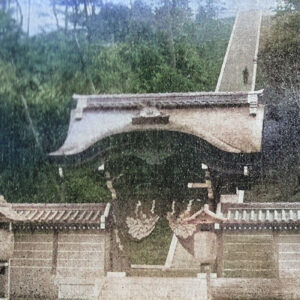

神功皇后が三韓出兵からの帰途中、和魂を祭るために創建されたとされる住吉大社は、765年(天平神護元年)に社殿が建てられたと伝わっています。古代から朝廷により深く信仰されており、海の神や航海の神として知られるだけでなく、畿内の境界である堺の神として、西からの災厄を払う役割も持ちながら、和歌の神としても親しまれてきました。歴史を通じて、神主の役割は津守氏が受け継いできました。住吉造りの特徴を持つ本殿は国の宝であり、6月14日に行われる御田植神事は国の重要無形文化財に指定されています。また、大社は「住吉大社神代記」をはじめとする多くの国の重要文化財に指定された宝物を所蔵しています。