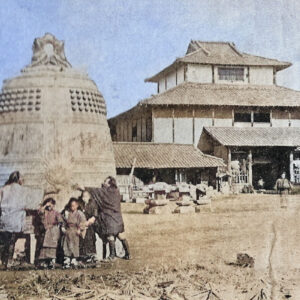

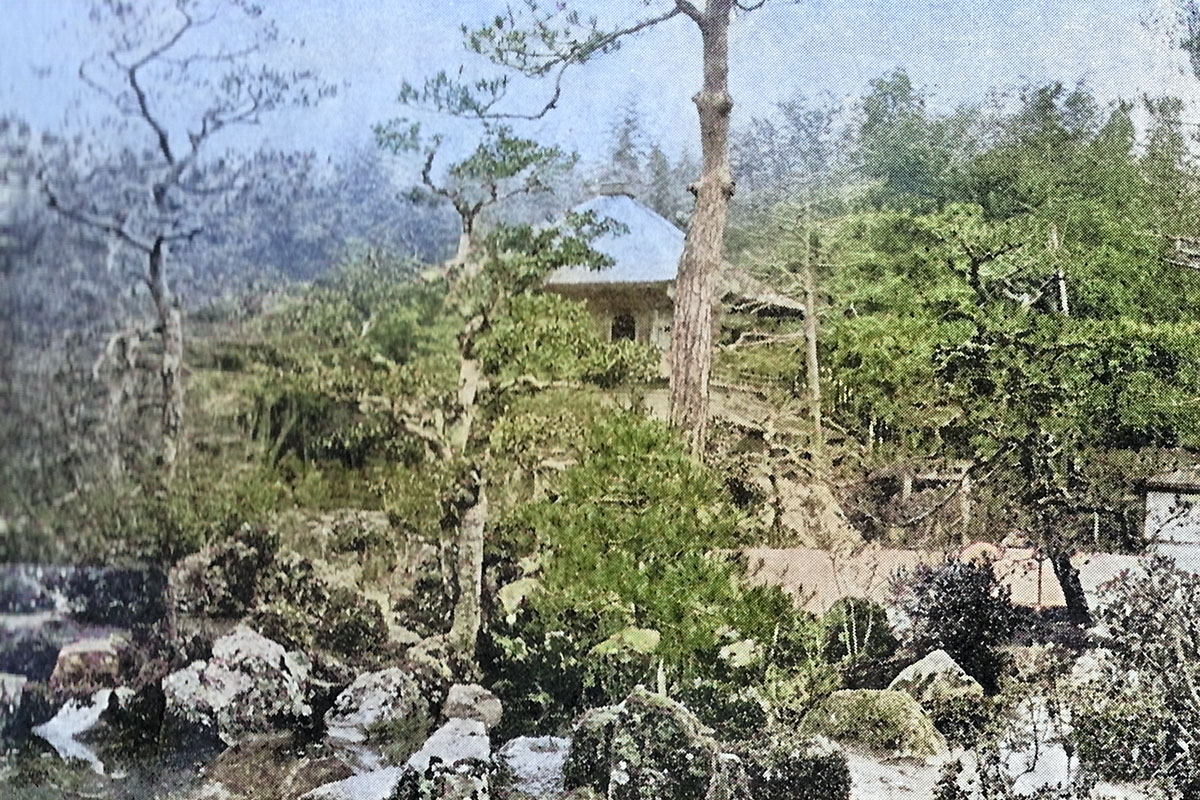

京都銀閣寺(慈照寺)

鹿ヶ谷の北にあり

古へ足利義政の閑居地にして後寺院とし慈照寺と号す

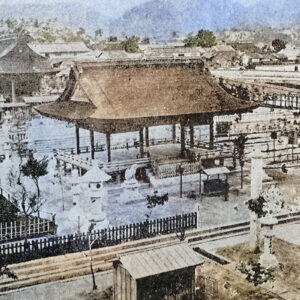

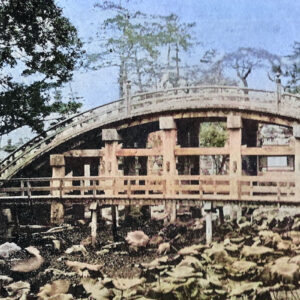

庭園は相阿弥の設計に成り悉く庭作の式に備はれりと云ふ

又義政の好に成る古雅なる四畳半の茶室あり

明治33年発行『日本名勝百景』より

現代語

鹿ヶ谷の北に位置しています。かつては足利義政の隠居の地で、後に寺院となり「慈照寺」と名付けられました。庭園は相阿弥のデザインによるもので、完璧に庭作りの技法が取り入れられていると言われています。また、義政が好んだ古風で雅な四畳半の茶室もあります。

慈照寺の概要

- 別称

- 銀閣寺

- 所在地

- 京都市左京区

- 宗派

- 臨済宗相国寺派

1490年(延徳2年)の2月に、室町幕府の八代将軍である足利義政の菩提を弔うため、如意ヶ岳西麓にあった山荘・東山殿を寺として改めて創建されました。この寺院は、境内に存在する観音殿(通称:銀閣)から「銀閣寺」と称されるようになりました。室町文化を代表する寺院として、足利義満の北山殿(鹿苑寺、または金閣寺)と並び立つ存在となっています。

足利義政がこの地に山荘を造営し始めたのは、実は1482年(文明14年)で、その場所は天台宗浄土寺の旧跡でした。戦国の末期には、前関白の近衛前久の別荘としても利用されました。しかし、前久の死後、寺は相国寺の末寺として再興されました。

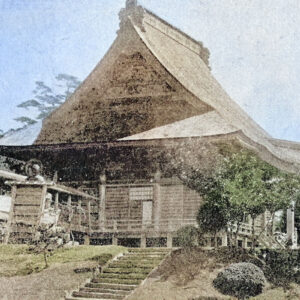

この寺院には、重層宝形造の柿葺屋根を持つ二層の銀閣や、方形単相入母屋造の檜皮葺の東救堂(これらは共に国宝)などがあります。さらに、国の特別史跡に指定されている庭園もこの寺院の境内に広がっています。

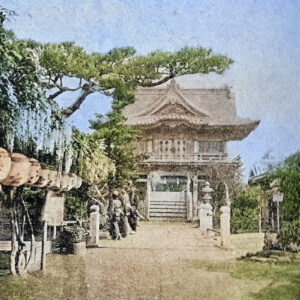

銀閣

将軍足利義政が東山に設けた山荘、東山殿には観音殿として知られる建築があります。この観音殿は、俗に「銀閣」と呼ばれ、金閣に対する名称として広まったものです。建立されたのは1489年(延徳元年)で、建物は二層から成り立っており、長方形の平面を持ち、正面が8.2m、奥行きが7mとなっています。具体的には、初層の心空殿は住宅を模したデザインであり、一方、上層の潮音閣は方三間の禅宗様式の仏堂風の意匠が取り入れられています。この銀閣は、国の宝として「国宝」に指定されています。