秋山好古と二六年式拳銃

秋山好古は戦時でも軍刀を用いず、平時佩用する模造刀身の指揮刀を携行しました。

そして、何よりも自決用のピストルをいつも首にぶら下げていました。

好古の本営は、廟であった。かれはテーブルの上にピストルと水筒をのせている。

小説『坂の上の雲』(会戦)より

ピストルのひもが長く、首にぶらさげてあった。敵が司令部までやってくればこれで自分を撃つためのもので、この男の覚悟というのは、そに日常と同様、簡単明瞭であった。

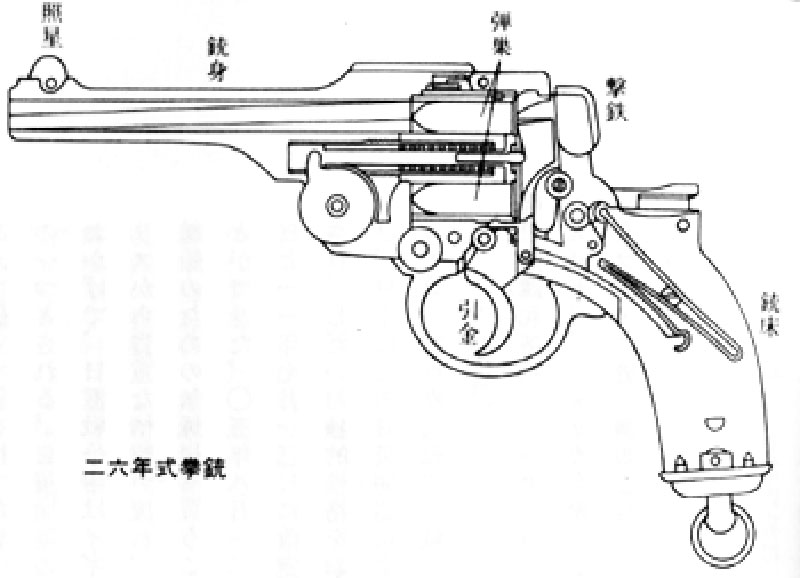

この秋山好古が携行したピストルとは「二六年式拳銃」と呼ばれます。

二六年式拳銃は、1893年(明治26年)採用された日本陸軍初のピストルです。

口径9mm、長さ23cm、6連発で弾倉は回転式。

日露戦争では将校や憲兵、後方部隊の一部が使用しました。

機構が簡単で、故障が少ないのが利点でした。

小説『坂の上の雲』では、このあと好古が廟を本営にしている部屋へ、大男のロシア兵が突然入ってきて好古を驚かせます。

敵の襲来と錯覚した好古は、とっさにこのピストルで自決しようとします。

ところが、ロシア兵の方が好古の顔を見て仰天し、叫び声をあげながら逃げてしまったため、九死に一生を得るのでした。