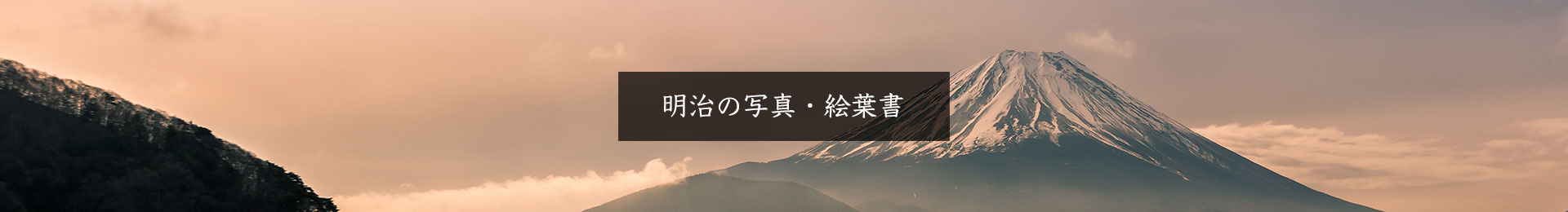

奈良大仏(東大寺)

本像は盧舎那仏像の座形にして丈五丈三寸五分

天平十五年聖武天皇の御宇天下に勧進して始めて之を造ると当時殿舎の周囲に博覧会場を設け諸社寺の古宝を陳列す奇品頗る多し

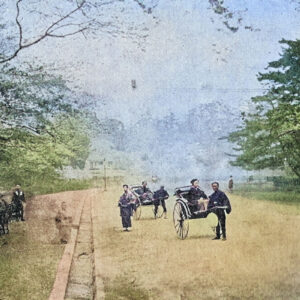

明治33年発行『日本名勝百景』より

現代語

この像は盧舎那仏の座った姿で、高さは15.85mです。天平15年、聖武天皇の時代に国中からの募金で造られました。当時、像の周りには展示会場が設けられ、各社寺からの古い宝物が展示されていて、見応えのある品々がたくさんありました。

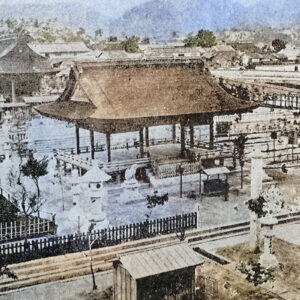

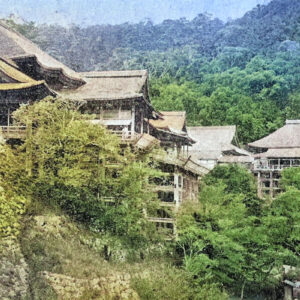

東大寺の概要

- 別称

- 金光明四天王護国寺・総国分寺・大華厳寺とも

- 所在地

- 奈良市雑司町

- 宗派

- 華厳宗

- 寺格

- 総本山

南都七大寺の一つである東大寺は、その前身として、聖武天皇の皇子基王のために建てられたと伝わる金鐘寺がある。744年(天平16年)には、近江の紫香楽で開始された大仏造営が、翌年の平城遷都を機に金鐘寺の寺地で継続されることとなった。それに伴い、東大寺の造営も進められた。752年(天平勝宝4年)には、大仏開眼供養が盛大に執り行われ、この寺の創建に尽力した良弁が別当に補任され、造営は造東大寺司の手でさらに進められた。

754年には、鑑真がこの寺で聖武上皇や孝謙天皇らに授戒を行い、翌年には戒壇院が設置された。さらに、756年に聖武上皇が亡くなると、光明皇太后が遺品を東大寺に献じ、その中の一部は現在も正倉院に伝存している。

東大寺は、皇室の厚い庇護を受け、多くの田地などが寄進されるとともに、越前や越中をはじめとした地域に多数の荘園を持つこととなった。寺内の教学としては、初めは華厳を中心に、三輪や法相など、南都六宗と称される教学が行われていた。しかし、平安時代に入ると、真言宗の影響が強まり、真言院や東南院などが寺内に新たに設けられるようになった。

盧舎那仏像

いわゆる奈良の大仏は、743年(天平15年)に大仏造立の詔が出され、近江国紫香楽で造立が開始されました。しかし、平城遷都に伴い、その場所を現在地へと移して工事が再開されました。747年には鋳造が開始され、749年(天平勝宝元年)には完了。そして、752年には開眼供養が執り行われました。

しかし、時代が下ると大仏もさまざまな災厄に見舞われました。1180年(治承4年)には平重衡の焼打ち、1567年(永禄10年)には松永久秀の兵火により、甚大な損傷を受けました。その結果、現在の頭部は1690年(元禄3年)に新たに造られたものとなっています。一方、両足部や袖などの像の下半分は、創建当初の雄大な造形を今も伝えています。さらに、台座の過半も当初のものが残っています。この大仏の像高は14.85mで、国宝として指定されています。