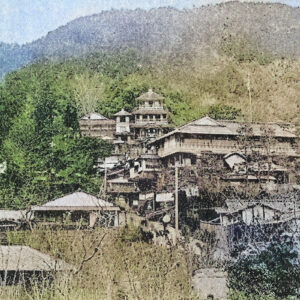

下野晃陽明門(日光東照宮)

一に日暮門と称す楼門鏤むに悉く人物鳥獣花卉を以てす

仔細に之を検するには日の暮るるも猶足らざるを以てなり其美麗精巧洵に人目を驚かすべし

天井に守信の筆八方睨みの二龍あり

明治33年発行『日本名勝百景』より

現代語

「日暮門」と呼ばれる楼門は、人や動物、鳥や植物の図案で細かく彫られている。それを詳しく調べると、日が暮れるまでの時間でも足りないほどで、その美しさや精巧さは本当に人々を驚かせるものだ。天井には守信の筆による四方を見つめる二つの龍が描かれている。

日光東照宮の概要

- 鎮座地

- 栃木県日光市山内

- 社格

- 旧別格官弊社

- 祭神

- 徳川家康。豊臣秀吉・源頼朝を合祀

- 例祭

- 5月17日・10月17日

日光山は古くから山岳霊場としての名を馳せていました。1613年(慶長18年)には天海が貫主として着任し、中興を果たしました。その後、1616年(元和2年)に徳川家康は亡くなり、初めは駿河久能山に葬られましたが、神号として東照大権現と名付けられ、翌年には日光山へと改葬されました。そして、1645年(正保2年)には東照社としての名を捨て、東照宮と称されるようになりました。

社殿の建設は、徳川秀忠により1616年から1617年にかけて始められました。その後、家光の指示で1634年(寛永11年)から約15ヶ月の間に大改造が施され、現在の姿にほぼ完成しました。また、1655年(明暦元年)には後水尾天皇の皇子、守澄入道親王が初代として輪王寺宮を設立しました。日光山とその周辺の行政、そして25,000石にも及ぶ神領は、1700年(元禄13年)以降、日光奉行の管理となりました。

江戸時代を通じて、日光山は幕府の厚い保護を受け続けました。その結果、時折、将軍自らが参拝に訪れることもあり、さらに毎年、朝廷からの例弊使を招いていました。しかし、時代の変遷とともに、1871年(明治4年)には日光東照宮から二荒山神社と満願寺(後の輪王寺)が分離し、独立を果たしました。毎年10月に行われる神輿渡御や百物揃千人行列は、徳川家康を日光に改葬する際の渡御を再現したものとなっています。

陽明門

1636年(寛永13年)に建立された本殿と同時期に、三間一戸の楼門も完成されました。この楼門は、本殿、石間、拝殿を囲む廻廊の正門として位置しています。その門には各種の彫刻や彩色が施されており、東照宮の諸建築の中でも特に華やかな存在として知られています。この美しい楼門は国宝にも指定されています。